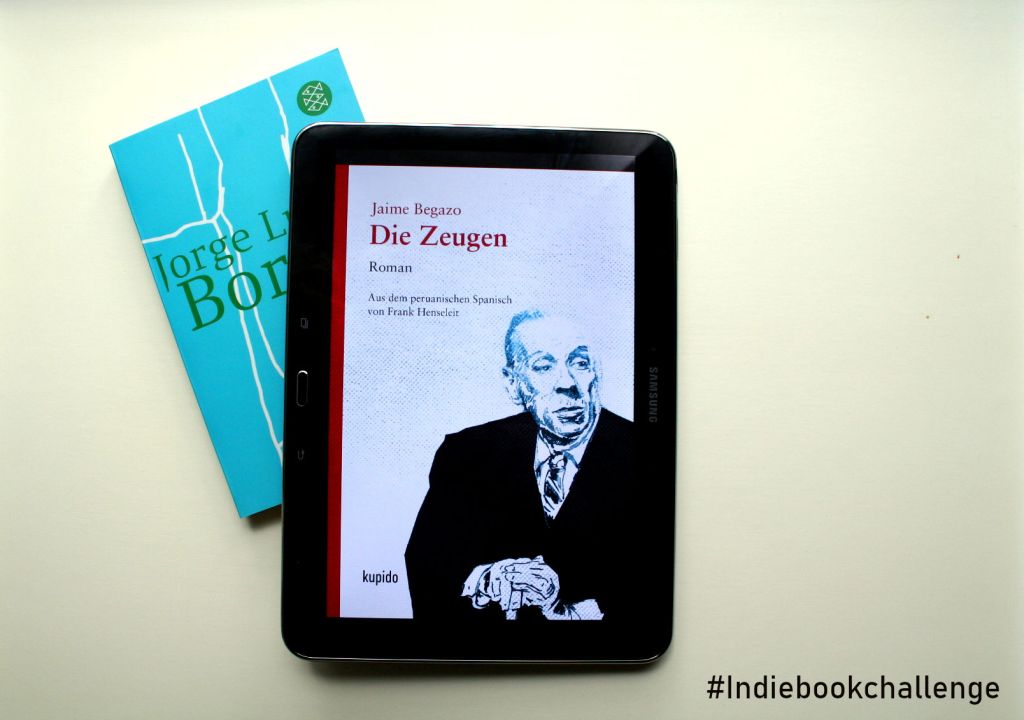

Zwischen ‚Bioy Casares‘ und ‚Byron‘ klafft eine unübersehbare Lücke im alphabetisch sortierten Buchregal, von dem erwarteten ‚Borges‘ keine Spur. Eine Tatsache, die auf den ersten Blick nicht unerklärlich – besagte Privatbibliothek gehört dem großen argentinischen Autor Jorge Luis Borges höchstselbst – auf den zweiten Blick aber zumindest verwunderlich ist und dem Ich-Erzähler in Jaime Begazos Kurzroman Die Zeugen (Kupido Literaturverlag, 2020) die literarische Spurensuche zusätzlich erschwert. Fast scheint es, als wolle Borges’ Erzählung „Emma Zunz“ gar nicht vom Erzähler gefunden und noch weniger erneut gelesen und auf diese eine entscheidende Unstimmigkeit hin überprüft werden: Wer ist Milton Sills, lautet die Frage, die den namenlosen Protagonisten zu seinem Idol Borges und tief hinein in dessen Erzähluniversum führt.

von Larissa Plath

Ist es nur ein am Rande erwähnter Name, eines jener nicht weiter bedeutsamen Details innerhalb der Erzählung? Oder könnte sich hinter der Fotografie von Milton Sills, die die Hauptfigur Emma Zunz aus Borges’ gleichnamiger Erzählung in ihrer Schublade aufbewahrt, mehr verbergen? Für Begazos Protagonisten, einen Philologen und Borges-Experten (wie Begazo selbst), birgt der unbekannte Milton Sills das Potential einer bislang übersehenen Forschungslücke wenn nicht gar literaturwissenschaftlichen Sensation. Ausgestattet mit der nötigen Expertise reist der Erzähler nach Genf und besucht dort den argentinischen Autor nur wenige Monate vor dessen Tod. Auf die Frage nach Milton Sills reagiert Borges zunächst erstaunt, zögert, gibt dann aber nach und nach die Identität des Unbekannten preis. Die Geschichte, die er seinem Gegenüber präsentiert und somit als den wahren Hintergrund von „Emma Zunz“ aufdeckt, erscheint in ihrer Abstrusität so unfassbar wie wahrhaftig zugleich.

Als einer von Jorge Luis Borges’ früheren Texten erschien „Emma Zunz“ in dem Erzählband Das Aleph (1949) und verhandelt auf komplexe Weise Kategorien wie Realität, Fiktion, Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Setting der Geschichte ist das Buenos Aires der frühen 1920er Jahre. Die junge Emma erfährt in einem Brief vom Selbstmord ihres Vaters; dieser war vor Jahren aus Argentinien geflohen, nachdem er bei seiner Arbeit in einer Textilfabrik zu Unrecht des Diebstahls bezichtigt wurde. Emma arbeitet bis zu diesem Tag in derselben Fabrik, sie kennt den wahren Verantwortlichen, den damaligen Geschäftsführer und späteren alleinigen Eigentümer der Fabrik. Und sie fasst einen Plan: Rache zu üben und die Gerechtigkeit wiederherzustellen, ohne für ihr Handeln bestraft zu werden.

So viel zu Borges’ ursprünglicher Erzählung, und genau hier setzt der peruanische Autor Jaime Begazo mit seiner Fortschreibung der Geschichte um Milton Sills an. Diesen habe er, so erklärt der Roman-Borges, als junger Mann in Buenos Aires kennengelernt. Er selbst arbeitete damals in einer Stadtbücherei, Milton war Gewerkschafter und verliebt in eine junge Frau namens Emma; ihre Geschichte, wie sie Borges in „Emma Zunz“ erzählt, sei so passiert. Für den Erzähler mag hier der Schlüssel zum Verständnis liegen:

Ich vermute, an diesem denkwürdigen Nachmittag in seinem Salon, umgeben von all den Büchern, hatte ich die einmalige Gelegenheit, den Kern seiner Aussagen zu begreifen: dass Realität und Fiktion, wenn man so will, ein und dieselbe Sache sind. Was wir hier und da Fantasie nennen, hat offenbar ein konkreteres, rigoros wahrhaftigeres Antlitz als jeder Konventionalismus, als jede Verständigung auf ‚Wirklichkeit‘. Der Traum, dieser unantastbare Raum unseres Seins, kann realer sein als die wirkliche Welt.

Gekonnt verbindet Jaime Begazo derartige Reflexionen mit poetologischen Erläuterungen und erzeugt über die verschiedenen Textebenen ein metafiktionales Wechselspiel. Von Kupido-Verleger, Übersetzer und Autor Frank Henseleit stammt die deutsche Fassung des im Original unter dem Titel Los testigos erschienenen Romans, mit dem sich der Autor in die erzählerische Tradition Jorge Luis Borges’ einreiht. Seinen Roman-Borges lässt Begazo mit dem Tatsachenbericht dieser unerhörten und ihm zufolge real stattgefundenen Begebenheit Lücken füllen, die in der Originalerzählung offen bleiben. Aber wer außer Emma könnte wissen, was wirklich passiert ist? „An der Version von Emma gab es allenfalls nichts Unzutreffendes, die Umstände, der Zeitpunkt und ein oder zwei Eigennamen, es gab keinen Grund, an ihr zu zweifeln“, heißt es.

„Und hier endete die Geschichte?“, fragt der Erzähler am Ende von Borges’ Ausführungen. Noch nicht ganz, könnte man meinen, denn (auch ein fiktiver) Borges wäre nicht Borges, wenn er seinen Zuhörer beim Abschied an der Haustür nicht mit einem sachdienlichen Hinweis entlassen würde, der der Identität Milton Sills’ eine weitere Dimension hinzufügt. Jaime Begazo erschafft eine klug konzipierte, gehaltvolle und dabei hoch vergnügliche Reflexion über das Phänomen des Erzählens, die beim Lesen detektivischen Spürsinn weckt und zur erneuten Lektüre (auch von Borges’ Werk) einlädt. Am Ende ist zumindest eines sicher: Wer hier wessen Geschichte erzählt, wer Figur und wer Erzähler ist, das weiß wohl nur der Autor selbst.